A polêmica ascensão dos fundos soberanos

Acossada pela crise, a fortaleza das finanças abre-se para investimentos salvadores de países do Sul. Em teoria, os "donos do mundo" podem perder controle sobre bancos e empresas muito relevantes. Mas os resultados práticos são, por enquanto, desfavoráveis aos "emergentes"

Ibrahim Warde

“Será o caso de aceitar que os comunistas ou os terroristas se tornem proprietários dos bancos?”, indaga Jim Cramer, um destacado analista do canal por assinatura americano CNBC, especializado em notícias financeiras. O tonitruante comentarista oferece a seguinte resposta: “Pode ser qualquer um, contanto que solucione o problema, porque nós estamos desesperados” [1]. A entrada quase simultânea de um bom número de fundos soberanos – fundos governamentais, quase sempre originários de países classificados como emergentes – no capital de estabelecimentos financeiros em situação difícil provocou reações diversas. Enquanto os bancos não se cansavam de vangloriar as vantagens que proporcionam investidores “maciços, passivos e pacientes” [2] da Ásia e do Oriente Médio, a mídia e os meios políticos reagiram com um sentimento de resignação preocupada.

A necessidade de liquidez mandou para longe um bom número de reticências. Só os fundos soberanos – investidores até então mais do que discretos – estavam prontos para desencalhar os gigantes do mundo das finanças que se encontravam em situação de quase-falência. Em 27 de novembro de 2007, o fundo ADIA (Abu Dhabi Investment Authority), dos Emirados Árabes Unidos, apresentou-se como comprador de 4,9% do capital do Citigroup, o líder no ranking mundial dos bancos, por US$ 7,5 bilhões (cerca de R$ 12,5 bilhões). Duas semanas mais tarde, o fundo GIC (Government Investment Corporation), de Cingapura, injetava US$ 10 bilhões (R$ 16,6 bilhões) no grupo suíço UBS, o décimo maior banco mundial. Em 19 de dezembro, foi a vez do fundo soberano chinês CIC (China Investment Corporation) adquirir 9,9% do capital do grande banco de negócios Morgan Stanley, também por US$ 10 bilhões.

Os anúncios simultâneos de perdas imprevistas e de inéditos acordos de financiamento celebrados com fundos soberanos se tornaram rituais. Em certos casos, as mesmas instituições que eram tidas como salvas do desastre depois de tais acordos se viram forçadas a mendigar por fundos novamente. Quando, em 24 de dezembro, o número um mundial da corretagem Merrill Lynch anunciou ter recebido US$ 4,4 bilhões (R$ 7,3 bilhões) do fundo Temasek, de Cingapura, os seus problemas de liquidez pareciam estar resolvidos. Contudo, em 15 de janeiro de 2008, outros fundos soberanos – entre os quais os do Kuwait e da Coréia do Sul – nele investiram US$ 6,6 bilhões (cerca de R$ 11 bilhões). No mesmo dia, o Citigroup anunciava que, em decorrência de um aporte de fundos suplementar de US$ 12,5 bilhões (R$ 20,7 bilhões), o fundo GIC de Cingapura e o Kuwait Investment Authority (KIA) estavam entrando no seu capital. No total, no intervalo de algumas semanas, mais de US$ 60 bilhões (R$ 100 bilhões) foram investidos pelos fundos soberanos no setor financeiro ocidental [3]. O que se viu então foi o mundo às avessas, com os fundos dos países emergentes socorrendo algumas das maiores instituições financeiras do Ocidente.

A tormenta se armou ao longo de 2007. O ano começou de maneira muito auspiciosa: naquele momento, os bancos aparentavam ótima saúde, enquanto muitos protagonistas do mercado, tais como os fundos especulativos ou de private equity (voltados à compra e reorganização de grandes empreas), cujas estratégias eram baseadas no endividamento fácil, preparavam-se para bater novos recordes. No outono, o setor conhecido como dos subprimes (créditos hipotecários de alto risco) passou a enfrentar suas primeiras dificuldades, ainda que isso não chegasse a suscitar grandes preocupações nas praças financeiras. Falava-se numa aterrissagem sem solavancos e até mesmo numa necessária e salutar “correção” a ser aplicada no mercado imobiliário. A crise atingia então apenas alguns estabelecimentos especializados. O impacto sobre a atividade dos grandes bancos parecia desprezível. Mas, no decorrer do inverno, os sinais alarmantes foram se multiplicando: o mundo das finanças, que pensava ter domado o risco, descobria que os seus modelos ultra-sofisticados eram na realidade fantasiosos; alguns produtos derivados, apesar de bem cotados pelas agências, não estavam mais encontrando compradores; e até mesmo os estabelecimentos mais prestigiosos se viram na incapacidade de qualificar uma parte importante dos seus ativos [4].

Além do mais, as novas normas contábeis [5], que supostamente deveriam garantir a estabilidade e a transparência do sistema, contribuíram para aumentar sua volatilidade e falta de transparência, provocando com isso uma crise de liquidez acompanhada de uma crise de confiança. Tornou-se claro que os produtos derivados, que ao longo dos anos haviam permitido realizações de lucros recordes, estavam prestes a se transformar, para retomar a expressão do multibilionário Warren Buffett, em “armas de destruição em massa” [6]. O risco sistêmico de um desmoronamento do sistema bancário como um todo estava se delineando: a possibilidade de uma crise semelhante à dos anos 1930 era mencionada com insistência.

Antes da crise, a maior parte desses fundos não era bem-vinda. Entre 2005 e 2006, anulou-se a compra da petrolífera Unocal, pelos chineses; e a de seis portos norte americanos, por Dubai

Isso permite entender melhor por que, em um contexto de pânico generalizado, bancos centrais e governos agiram em contradição com os seus próprios princípios, ideologias e regras de funcionamento. Em 17 de fevereiro de 2008, o ministro das finanças britânico anunciou a nacionalização do banco Northern Rock. Em 16 de março, o Fed (Federal Reserve, o banco central norte-americano) organizou a operação de salvamento do Bear Stearns, quinto banco de negócios dos Estados Unidos, fornecendo ao JP Morgan Chase os fundos necessários para comprar o estabelecimento.

Além disso, embora reconhecendo o papel negativo que as reduções sucessivas das taxas de juros exerceram durante os anos 2001-2006, ao contribuírem para alimentar a bolha imobiliária, o Fed relativizou seu objetivo de lutar contra a inflação e decidiu reduzir maciçamente as taxas de juros. O Congresso apoiou prontamente uma política de reaquecimento ao estilo keynesiano, enquanto o Executivo, apesar de fervoroso defensor das “soluções de mercado”, multiplicava intervenções pontuais, visando aliviar as instituições e os devedores mais expostos à derrocada do setor imobiliário. Diante do fantasma da recessão e do risco de desmoronamento do sistema financeiro, era preciso resolver os problemas mais prementes, mesmo que, para tanto, fosse preciso convidar os fundos soberanos para ingressar na “fortaleza”.

Antes da crise dos subprimes, a maior parte desses fundos não era, de maneira alguma, bem-vinda. O sistema era baseado numa exclusão de fato: um pouco como naquelas cidades onde alguns privilegiados precisam ser protegidos do meio-ambiente caótico, o clube muito fechado das altas finanças gozava de uma grande liberdade que muito se parecia com auto-regulamentação. Mas o preço a pagar por essa proteção era a obrigação de manter uma grande vigilância em relação ao mundo exterior [7].

Apesar dos discursos em defesa da livre empresa, certas companhias, consideradas “pratas da casa”, não podiam ser cedidas a qualquer um. Em 2005, por exemplo, a aquisição da petrolífera norte-americana Unocal pelo grupo chinês Cnooc não pôde ser consumada. No ano seguinte, a possibilidade de que a Dubai Ports World viesse a assumir o controle dos terminais de transporte de seis portos norte-americanos levantou uma onda de protestos. Mas as atitudes foram evoluindo ao sabor do agravamento da crise financeira.

Por outro lado, nas recentes aquisições financeiras, os fundos soberanos aceitaram submeter-se a certas restrições: nenhuma representação no âmbito dos conselhos de administração; proibição de ultrapassarem certos limites (10%, por exemplo), além dos quais os reguladores passam a ter direito a exercer um controle. Este fato é explicado por Kristin Halvorsen, a ministra das finanças da Noruega, cujo fundo soberano, estimado em US$ 322 bilhões (R$ 534 bilhões), é o segundo maior do mundo, depois do de Abu Dhabi. Sua frase é a que melhor resume a ambivalência de atitudes diante de entidades dessa natureza: “Eles não gostam de nós, mas querem o nosso dinheiro” [8].

Os fundos preocupam por sua natureza híbrida. Podem definir fins políticos e estratégicos, e passar de inverstidores passivos a tomadores de decisões, que poderiam ter grande magnitude

Assim, podemos compreender melhor as reviravoltas dos dirigentes ocidentais. Em 10 de setembro de 2007, ao sair de uma reunião com a chanceler alemã Angela Merkel, Nicolas Sarkozy preconizou que uma “atenção particular” fosse dedicada aos setores nos quais a concorrência é “falseada por fundos soberanos”. Em 8 de janeiro de 2008, o presidente francês se mostrava ainda mais firme: “Estamos assistindo a uma poderosa intervenção por parte de fundos especulativos extremamente agressivos, e de fundos soberanos que não obedecem a nenhuma lógica econômica; diante disso, é impossível que a França permaneça sem reagir”. Contudo, menos de uma semana mais tarde, por ocasião da sua viagem à Arábia Saudita, Sarkozy acenou com um discurso um pouco diferente: “A França estará sempre aberta para os fundos soberanos cujas intenções sejam desprovidas de ambigüidade, cuja governança seja transparente e cujo país de origem pratique a mesma abertura para com capitais estrangeiros”.

Mas, afinal, quem são as pessoas por trás desses fundos soberanos, cujo poder de fogo financeiro é estimado em cerca de US$ 3 trilhões (cerca de R$ 5 trilhões), e o que estariam procurando? Serão eles predadores, salvadores ou otários? Muito além do fato de os seus rendimentos serem propriedade do Estado, esses fundos – aos quais convém acrescentar um grande elenco de empresas públicas ou semi-públicas – apresentam características, ambições e modos de funcionamento diferentes entre si. Se eles preocupam, é porque são dotados por natureza da possibilidade de misturar os gêneros, podendo lançar mão de suas participações financeiras para fins políticos e estratégicos, e passar do status de investidores passivos para o de tomadores de decisões, as quais poderiam ter conseqüências de grande magnitude.

Embora só tenham se destacado nas manchetes dos jornais nestes últimos meses, eles existem há mais de cinqüenta anos. Em 1953, o Kuwait criou o seu Fundo de Reserva para as Gerações Futuras, o primeiro de muitos fundos soberanos, que, na época, ainda não eram chamados assim. Rebatizado de KIA (Kuwait Investment Authority), este fundo havia investido no decorrer dos anos em grandes companhias ocidentais, entre as quais a alemã Daimler-Benz (em 1969) e a britânica British Petroleum (em 1984). Segundo garantem os seus dirigentes, a KIA sempre se comportou como uma acionista “responsável”, interessada acima de tudo em receber seus dividendos sem meter o bedelho na gestão estratégica [9]. Em 1990, por ocasião da invasão do Kuwait pelo Iraque, o controle da KIA escapou por pouco do regime de Saddam Hussein. Foi preciso esperar até a recente explosão dos preços do petróleo para ver este fundo, que se encontrava até então numa situação complicada, por conta de malversações e de maus investimentos, voltar a ser um protagonista conseqüente da economia mundial.

Seguindo o modelo de “fundo para as gerações futuras”, outros fundos soberanos se constituíram no âmbito dos países exportadores de petróleo: nos Emirados Árabes Unidos, em Qatar, em Omã, em Dubai. Outros tantos fundos pertencem aos países emergentes da Ásia, que, graças ao seu forte crescimento econômico, realizaram importantes excedentes comerciais — agora buscam rentabilizá-los: é o caso do de Cingapura, da Coréia do Sul, da Malásia e de Taiwan.

A China constitui uma categoria à parte, em razão de aspectos que dizem respeito tanto à economia quanto à política. Valendo-se de suas gigantescas reservas de câmbio (cerca de US$ 1,5 trilhão – R$ 2,5 trilhões), o regime de Pequim já ameaçou lançar mão em várias oportunidades da “arma nuclear financeira” que esse dinheiro representa [10]. No contexto do grave contencioso que a opõe aos Estados Unidos (em relação a questões de comércio, pirataria, direitos humanos etc.), a China é, sem dúvida, o único país em condições de fazer uso de sua força de ataque financeira para fins políticos [11].

No mundo das finanças, que sempre esteve sujeito a ondas de entusiasmo, já faz alguns meses que os fundos soberanos se tornaram, de maneira incontestável, as grandes estrelas. A sua espetacular irrupção no cenário foi fonte de inspiração para muitos seguidores. Na Rússia, um “fundo para as gerações futuras” foi criado em 1º de fevereiro de 2008. O Japão, a Índia e a Arábia Saudita também estudam criar os seus próprios. Estes países teriam optado por dedicar uma parte de suas reservas de câmbio e de alguns fundos públicos, que até então privilegiavam aplicações seguras, tais como os bônus do Tesouro Americano, a investimentos mais remuneradores. Tal como ocorrera com os países do Golfo durante a década de 1970, e com o Japão nos anos 1980, analistas financeiros e veículos de comunicação extrapolaram dados alegremente e acabaram calculando que, em 2015, os fundos soberanos disporão de US$ 12 trilhões (cerca de R$ 20 trilhões) [12]. O que é mais do que suficiente para compensar um bom número de possíveis cenários catastróficos. E estimular os apetites de muitos.

Embora tenham por ambição proteger a poupança e fazer com que renda frutos, estes "fundos para as gerações futuras" sofreram perdas espetaculares, no intervalo de poucas semanas

O problema é que os dirigentes dos fundos soberanos mais “agressivos” (isto é, aqueles que estão em busca dos mais altos rendimentos) foram formados na mesma escola dos gênios das finanças responsáveis pela derrocada atual [13]. Os mais temerários dos fundos especulativos e de investimentos andaram cortejando de maneira assídua e desavergonhada os fundos soberanos, seja para aliciá-los como sócios em novas apostas tão sedutoras quanto arriscadas seja para que eles os ajudem a sair do impasse.

A grande algazarra promovida pela mídia diz respeito aos riscos potenciais aos quais estão expostos aqueles que recebem os investimentos. E não às suas possíveis conseqüências nos países de origem. Isso porque, embora esses “fundos para as gerações futuras” tenham por ambição proteger a poupança e fazer com que ela frutifique, eles sofreram perdas espetaculares no intervalo de algumas semanas apenas. Desde a entrada do fundo GIC de Cingapura no seu capital, a União dos Bancos Suíços perdeu 55% do valor. E os papéis do Citigroup depreciaram-se em 40% após o aporte do fundo ADIA, de Abu Dhabi. Ou seja, os fundos soberanos estão pagando um preço altíssimo para adquirirem o direito de ingressar na “fortaleza financeira” [14].

O caso da China é mais revelador ainda deste cenário de ambições frustradas. Em maio de 2007, o regime de Beijing tornou-se proprietário, por US$ 3 bilhões (cerca de R$ 5 bilhões), de 10% do célebre fundo de investimentos americano Blackstone. Pouco tempo depois da sua criação oficial, em 29 de setembro de 2007, o fundo soberano CIC (China Investment Corporation) resolveu “salvar” o banco de negócios Morgan Stanley, nele injetando US$ 10 bilhões (R$ 16,7 bilhões). Por sua vez, o banco Citic, braço do governo chinês (e comparado a um fundo soberano), havia negociado participações da ordem de US$ 1 bilhão (R$ 2,7 bilhões), complementadas por alianças estratégicas com o banco de negócios Bear Stearns . Desde então, o fundo Blackstone perdeu 60% do seu valor, e o Morgan Stanley, 26%. Já o Bear Stearns, comprado a preço de banana pelo JP Morgan Chase, tornou-se a vítima mais espetacular da crise dos subprimes.

[1] Peter S. Goodman and Louise Story, “Foreigners Buy Stakes in the U.S. at a Record Pace”, The New York Times, 20 de janeiro de 2008.

[2] Henny Sender, “Silence not golden for sovereign funds’, Financial Times, 17 de janeiro de 2008.

[3] Bob Davis, “Wanted: SWFs’ Money Sans Politics”, The Wall Street Journal, 20 de dezembro de 2007.

[4] Ler Frédéric Lordon, “O eterno retorno da crise financeira” (Le Monde Diplomatique Brasil no 2, setembro de 2007) e “De vendaval a furacão” (Le Monde Diplomatique Brasil no, março de 2008).

[5] Ler Jacques Richard, «Une comptabilité sur mesure pour actionnaires», Le Monde Diplomatique, novembro de 2005.

[6] Simon English, “Apocalypse is nigh, Buffett tells Berkshire faithful”, The Daily Telegraph, 3 de março de 2003.

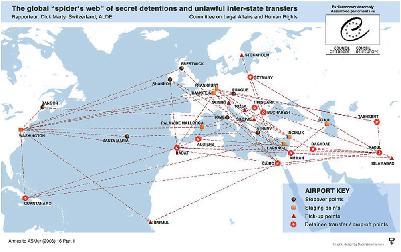

[7] Ver a este respeito Ibrahim Warde, Propagande impériale et guerre financière contre le terrorisme, Marelha-Paris, Agone-Le Monde Diplomatique, 2007.

[8] Ashley Seager, “Sovereign funds defend themselves against calls for regulation”, The Guardian, 24 de janeiro de 2008.

[9] Ashley Seager, “State investors deny political motivations”, The Guardian, 25 de janeiro de 2008.

[10] Ambrose Evans-Pritchard, “China threatens ’nuclear option’ of dollar sales”, The Daily Telegraph, 10 de agosto de 2007.

[11] Ver “Le sort du dollar se joue à Pékin”, Le Monde Diplomatique, março de 2005.

[12] “Sovereign funds under microscope in Davos, with calls for more transparency louder”, International Herald Tribune, 24 de janeiro de 2008.

[13] Charles R. Morris, The trillion dollar meltdown: easy money, high rollers and the great credit crash, Nova York, Public Affairs, 2008.

[14] “Les investissements des fonds souverains ont fondu en quelques semaines”, Les Echos, 18 de março de 2008.